ESD无创剥离肠胃早癌 免终身挂“屎袋”

医句话:

对于早期癌或异常病变,未必需要外科手术。现今崭新的微创技术即内视镜黏膜下剥离术(ESD),透过使用配备手术工具的内视镜,便可完整切除病灶,不仅无外伤、疼痛少,还能保留器官,有效达到根治效果。

“相信许多人对内视镜都有一定的认识,接受过检查的人应该知道,过程大致就是先服用泻药清肠,再进入麻醉昏睡,醒来后就结束了。不过,是否想过,如今的内视镜技术,不仅能用于检查与诊断,也能在发现异常的同时,以同样的管道切除早癌?内视镜黏膜下剥离术(Endoscopic Submucosal Dissection,ESD),就是这样一项崭新的技术。

同样是微创的内视镜技术,但ESD的特别之处,在于结合了特殊的工具。医生只需经由口腔或肛门导入配备工具的内视镜,便能直接将肠胃道中的异常病变或早期癌完整切除,无需切开腹部。

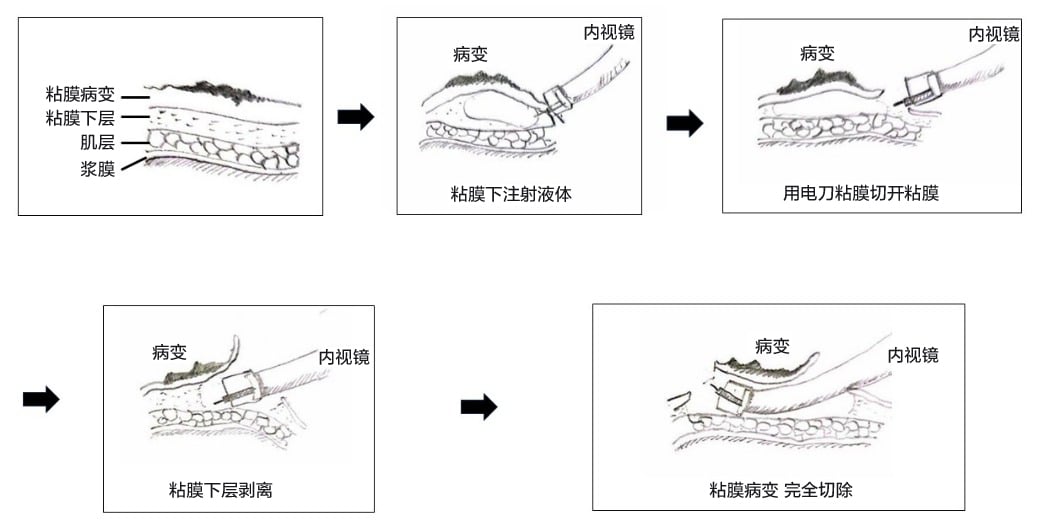

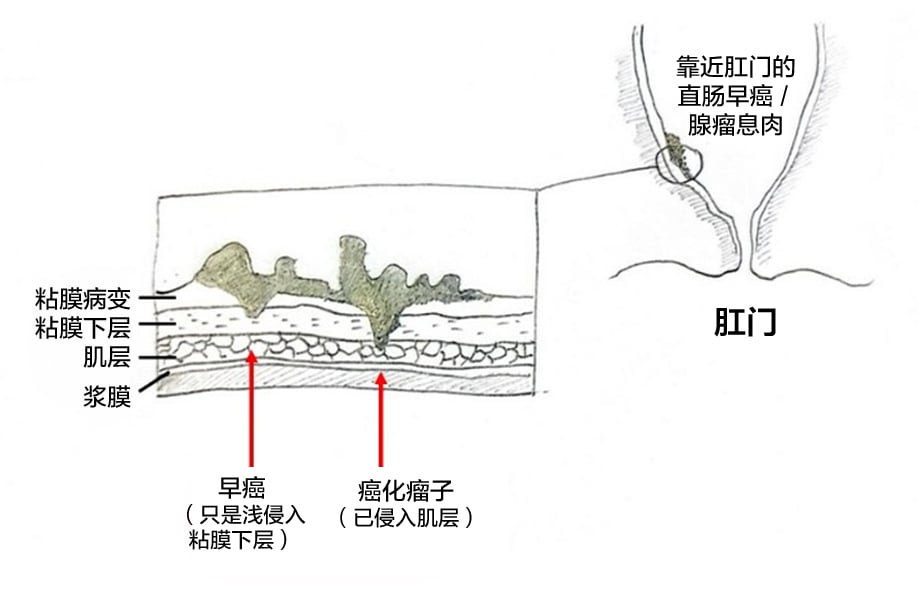

之所以称为‘黏膜下剥离术’,意思就是从黏膜下层将病灶切除出来。食道、胃及肠道的组织构造虽略有不同,但其管壁大致可分为4层:最内层为黏膜层(mucosa),其下依序为黏膜下层(submucosa)、肌层(muscularis propria),最外层则为浆膜层(serosa)(图1)。若癌性肿瘤局限于黏膜层,或仅侵袭浅层的黏膜下层(不超过30%),便可能适合采用ESD。

3大工具 削面般削病灶

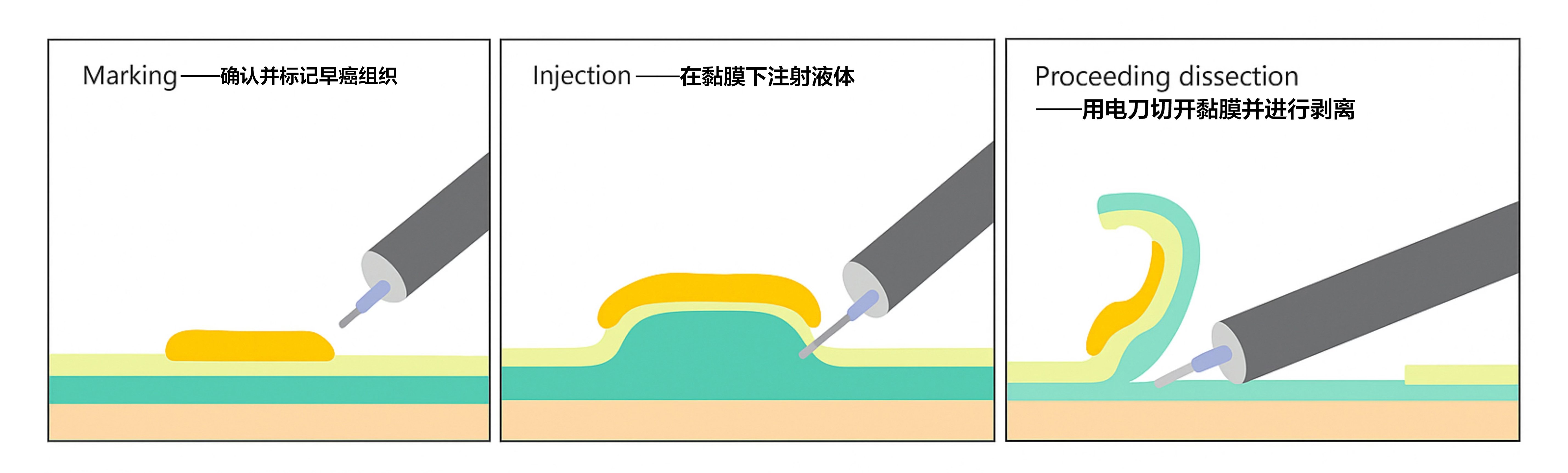

而所谓‘剥离’,我经常跟患者说,ESD的过程就像是在做‘刀削面’般,把异常组织‘削’出来。怎么‘削’呢?ESD通常使用3大工具,包括注射针、电刀以及止血钳。这些工具会分别由内视镜引入病灶位置。

注射针首先用来将液体注入黏膜下层,使病灶膨起,利于剥离;接着使用电刀,产生热能让细胞与黏膜组织慢慢融化并逐步切开。若手术中出血,则会使用止血钳即时止血,最后将病灶逐层分离(图2&3)。切除后的组织会以小型网篮取出。由于食道直径一般仅约2公分,若切除的肿瘤较大,需将网篮慢慢挤压拉出。

整个手术过程中,医生需精细掌控内视镜的视角,在操作刀具时分毫不差地移动,并从外部控制镜头上下左右的方向,同时密切观察肠胃道内部状况,以及患者的各项体征。

二氧化碳代谢快 安全不伤“心”

此外,手术中所使用的气体是二氧化碳,吸收速度比起一般空气快100倍,能极速被身体吸收并透过呼吸排出,不会造成肠道鼓胀或漏气,也不会影响心脏,相对安全。

按照一贯的程序,在发现异常病变后,医生通常会先进行活检以确认诊断,再安排ESD;在某些国家,若病灶符合条件,也可直接进行ESD切除,术后再进行活检分析。ESD可谓将诊断与治疗合二为一,不仅让患者免于开刀,同时大幅提升早期癌症的处理效率。

癌前病灶与1A期早癌适用

那么,什么样的异常病变或早期癌可以采用ESD呢?如前所述,癌性肿瘤必须局限于黏膜层,或浅层的黏膜下层。同时,癌细胞必须尚未转移。这类情况一般属于1A期的早期癌。

细胞组织在癌变之前,会经历低级别与高级别的异常增生,这些阶段都可以使用ESD。而在癌变之后,则会根据病情分期,从第一期到第四期,其中第一期又细分为A级与B级。大部分1A期的早期癌症尚未转移,且尚未侵犯肠胃道深层组织,因此都适合采用ESD处理。

侵袭肌层须外科介入

但一旦癌症恶化,就可能转移,或侵袭至肌层(图3)。肌层是肠胃管壁的主要结构,一旦穿破,就等同于打穿整个肠胃道壁,也可能引发出血或穿孔。因此,若肿瘤已经侵及肌层,便不适合再用ESD,通常需要透过外科手术切除,或采用其他治疗方式。

正确挑选病例至关重要。医生必须具备从内视镜影像判断病灶的知识与经验,判断病灶是否已经深入肌层。若病灶难以判读,进行ESD时便可能无法完整切除,患者最终仍需接受手术治疗。

肝肠胃内科顾问

放大30倍 助判断肿瘤良恶

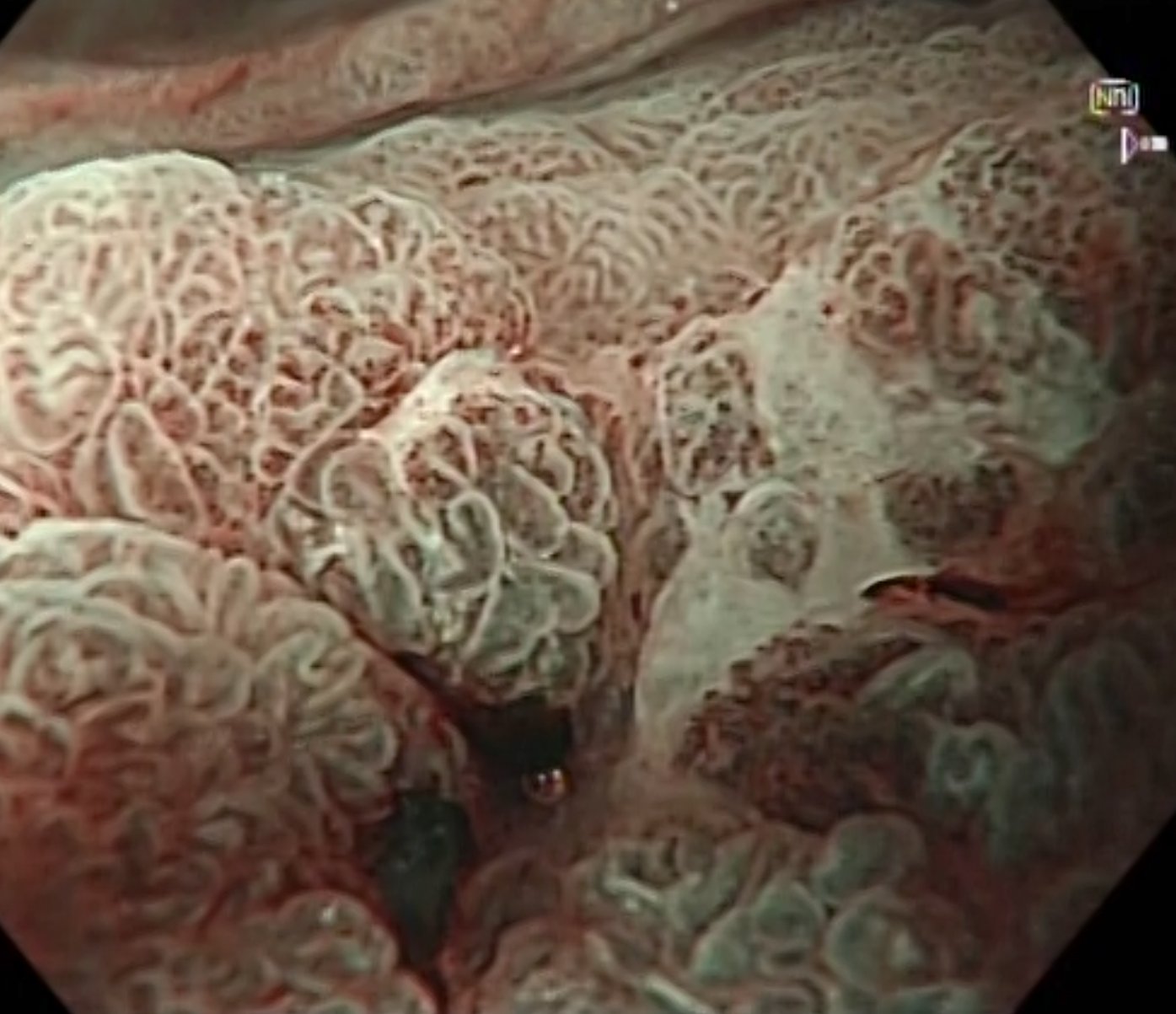

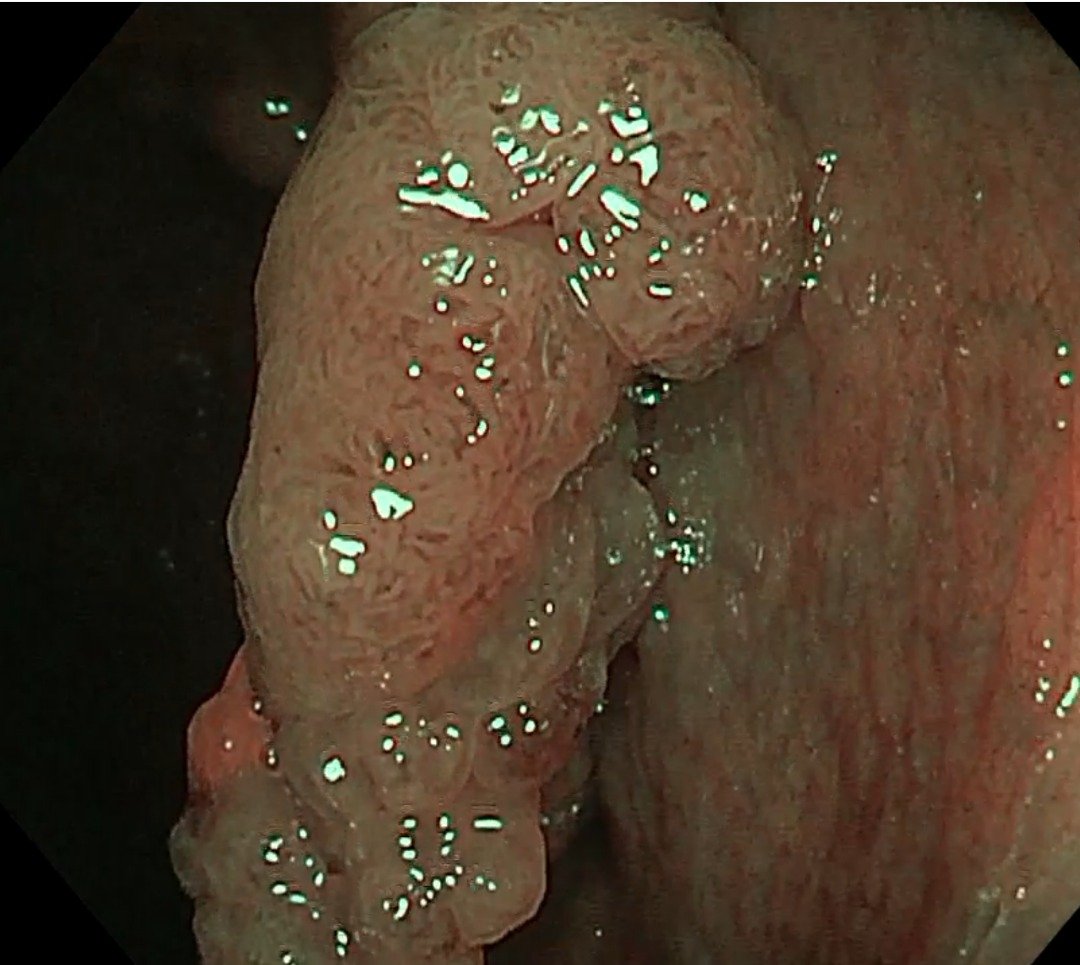

并非所有类型的大肠瘤都会变成癌症,因此,准确辨识至关重要。以现今的内视镜技术,在放大20至30倍后,已能清楚观察黏膜表面的微结构、微血管的形状,以及表面的排列样貌。若黏膜或血管出现不规则增生(图4),也能初步判断肿瘤的类型。

不会癌变的类型,如增生性息肉,一般不需要特别处理;若是腺瘤性息肉(adenomatous polyps,图5),尤其体积超过1公分、呈绒毛状,或伴有不典型增生,就有癌变的风险。

SSL癌变快 新技术减漏诊

一般的腺瘤性息肉约在8至10年内可能发展成癌症,而其中有一类称为‘无蒂锯齿状病变’(Sessile Serrated Lesion,SSL),癌变速度更快,可能只需2至3年。

不幸的是,SSL更难辨识,因为它形状扁平,并且几乎透明,非常容易漏诊,等发现往往已经恶化,演变成癌症。

以往的内视镜技术难以辨识SSL,导致医学界长期无法有效预防其癌变。不过,如今的技术已大有进步,现时所使用的内视镜具备4K超高解析度、多种影像染色技术,甚至结合人工智能辨识。再加上内视镜医生的判读经验,已能有效提升对此类早期病变的辨识率。

由口或肛导入 无创保器官

目前常用于治疗食道癌、胃癌与大肠癌的方式,主要为腹腔镜手术。虽然腹腔镜技术已相当成熟,但毕竟仍需动刀。而ESD则是经由口腔或肛门导入内视镜进行,体表无伤口,肠胃器官也能完整保留,无需切除。

因此,手术疼痛明显减少,甚至几乎无痛,身体复原快,通常只需住院1至3天即可出院。此外,并发症风险也较低。

若癌症发生在肛门或贲门附近,传统手术往往需要连同这些部位一并切除,术后患者须终身使用造口袋,也就是俗称的‘屎袋’。造口袋价格不菲,不仅需每日更换,也容易渗漏,对生活品质影响很大。但若能早期发现,并透过ESD处理,便无需面对这些问题,这也是ESD的一大优势。

一觉醒来 就被治好了

我曾有一位大肠结肠癌患者,在接近2公分肛门处,又发现一个3公分大的高级别病变。病灶被及时发现,我们立即以ESD处理,成功保留肛门功能。之后,大肠外科团队再以腹腔镜手术切除结肠肿瘤,患者术后第二天即可下床活动,住院3天后便能出院。不但疼痛极少,生活品质也与手术前几乎无异。

曾在我这里接受ESD治疗的患者,都非常满意。对他们而言,整个过程就像做了一个小手术,大多都没有出现疼痛,甚至毫无感觉,只是前一天先泻肚子清肠,一觉醒来,癌症就这么被治好了,甚至有患者说:‘好像什么都没做过!’

控镜止血技术 缺一不可

ESD,对患者来说是一个小手术,但对医生来说,却是一场繁琐复杂的手术。

试想,医生必须将配备工具的内视镜送入患者肠道中操作,自己却是在1公尺长的内视镜之外,遥控移动镜头来完成整个手术。过程中每一步都必须分毫不差、格外小心,既要避免伤及肌层导致穿孔,也要控制好出血风险。这对控镜技术的要求极高,并非一朝一夕就能掌握,而是需要长时间训练与丰富经验。

在极少数病例中,若电刀不慎伤及肌层而没有立即妥善处理,手术约8小时后就可能出现迟发性穿孔,患者可能会突然出现腹痛、发烧等情况,必须紧急动手术处理。此外,若黏膜下层血供很多,出血风险较高,一旦出血,就必须快速止血,医生的止血技术也必须相当纯熟。

电刀头仅1.5毫米

再者,ESD所使用的电刀非常细小,刀头长度只有1.5毫米,也就是说,医生每划一刀只能切除1.5毫米的组织。因此,肿瘤越大,手术难度就越高。像1至2公分的肿瘤,相对容易处理;我们曾处理过一颗直径达8公分的肿瘤,几乎占据30%的环周胃壁,需要划非常多刀,逐步将整个肿瘤完整剥离。

事实上,在放入内视镜之前,虽然有经验的医生能预测可能遇到的情况,但不同患者无法避免的个体差异,仍非常考验医生的临场反应。

曾有一次手术,由于肿瘤所在的胃壁紧邻心脏与血管脉动,整整3小时的手术过程中,胃内壁的肿瘤随着患者的呼吸与心跳不停晃动,操作难度极高。但最终,我们仍耐心而顺利地完成手术,几乎完全没有出血,结果相当理想。

出血穿孔风险可控 经验是关键

ESD比一般息肉切除术的技术难度更高,潜在的并发症主要包括出血或穿孔。

切除肿瘤一定有机会出血,但通常不至于发生严重大出血。出血失控,以致需要输血的情况,大约只有1%至4%;穿孔以致必须接受外科手术处理的几率,同样约1%至4%。

不过,如果是由经验丰富或受过良好训练的医生执行,这些情况大多都能有效控制。医生会事先做好预防出血的措施,即使发生出血或穿孔,也能及时发现并立即处理。因此,医生的经验,对于降低并发症风险至关重要。

在过去10年,ESD的技术与器械日趋成熟,让这些过去让人担忧的并发症,如今已能有效避免与处理;在技术纯熟的医生手中,ESD的并发症越发罕见。

82岁拒开刀选内镜 全层切瘤多年未复发

当然,ESD也有其限制。有时即使病灶已完整切除,但若肿瘤生长得太深,仍可能转移至淋巴。以第一期癌症来说,转移的几率约有20%,这种情况下,还是需要外科手术处理。

但我曾有一位患者,即使肿瘤已侵入肌层,他仍坚持不愿再开刀。他曾因一次手术出现并发症,住院整整一个月,成了他心中的梦魇。这次再发现肿瘤时,他说自己82岁了,不想再冒手术风险,宁愿赌一把。我们最终以内视镜处理,最后癌症完全切除,病人癌症多年从未复发,如今依然到处走动。

全国仅10医生懂操作

总括而言,ESD是一种安全、有效、能保留器官的治疗方式,若能在癌前或早期癌阶段进行,不仅有机会达到根治效果,也能避免开刀及手术后的相关并发症。

在我国,ESD虽然逐渐普及,但目前仍仅有少数大型医药中心提供这项技术,全国能执行ESD的医生也仅有约10位。

医生训练不足成瓶颈

当前最大的限制,是缺乏受过完整训练的医生,部分原因在于相关个案不多。许多患者即使适合以ESD处理,也可能直接接受外科手术切除;也有些人因拖延治疗,错过了最佳时机,只能靠手术解决。当然,外科手术也能处理问题,但是否真的有必要?对于部分合适的个案,ESD或许就是一个更微创、更简单的选择。

要让ESD普及,便需提升大众对内视镜治疗的认识。而归根究底,及早发现肠胃道病变才是关键。若出现黑便、吞咽困难、排便习惯改变、腹痛等症状,都可能是警讯,应尽早接受检查。再者,建议40至45岁以上者定期进行健康体检,并纳入肠胃镜检查,有助于早期发现癌前病变或消化道早期癌。”

温馨提醒:文章与广告内提及产品、服务及个案仅供参考,不能作为看诊依据,须以医生的意见为主。

评论