传统消融恐伤邻近组织 PFA精准狙击房颤 成功率达96%

“心房颤动(Atrial Fibrillation,AFib,简称房颤)可透过消融术根治。然而,传统的消融术除了破坏异常心脏细胞组织,也可能伤及邻近器官,带来严重的并发症。医学界数十年来始终无法解决这个问题,直至脉冲场消融术(Pulsed Field Ablation,PFA)登场,难题才终于得到破解。

房颤是一种心律不整的病症,发作时心跳不仅加快,而且紊乱、不规律。在一颗正常的心脏中,位于右心房的窦房结(Sinoatrial node,SA node)负责释放电讯号,促使心脏泵血。而房颤的发生,是因为窦房结以外的一群心脏细胞开始释放异常电讯号,压制并取代窦房结的功能。

房颤可能表现为心悸、心跳加速、呼吸困难、晕眩等。若未经治疗,房颤甚至可能引起2大致命并发症,即中风与心脏衰竭。

无声房颤更危险 首发即中风

更棘手的是,约有一半患者即使心跳快速紊乱,却完全没有症状。这类‘无声房颤’更为危险,因为患者往往在首次出现病征时,便已直接发生中风。许多中风患者事后才发现,自己其实早已长期患有房颤。

除了严重的并发症,房颤对生活品质的影响亦不容忽视。许多年轻患者仍需工作、运动、旅游,但症状却让他们终日感到不适、体能下降,以致日常生活、工作、家庭、社交等也受影响。治疗房颤除了能预防中风与心脏衰竭,同时也能让患者重拾正常生活。

在过去20多年,房颤的标准消融治疗主要为射频消融(Radiofrequency Ablation,RFA),后来冷冻消融(cryoablation)也问世,并得到应用。

这些传统消融术虽能有效消除房颤,但所使用的能量属于温度能量(thermal energy,包括射频加热与冷冻降温),会发生能量传导。简单来说,热或冷冻都会向周边扩散,可能伤及邻近器官组织,如肺静脉(pulmonary vein)、膈神经(phrenic nerve)、食道(oesophagus)、肺部等。

若肺静脉受损,可能引起肺静脉狭窄(pulmonary vein stenosis)。肺静脉的功能是把血液从肺部带回心脏,一旦狭窄,血流受阻,就可能导致肺高压。

误伤食道 吐血死亡

其中最骇人的并发症之一,是误伤食道。由于心脏与食道紧密相邻,如果出现穿孔,便形成‘心房食管瘘’(atrioesophageal fistula),心脏血液会流入食道,导致吐血。这一旦发生,死亡率几乎接近百分之百。

正因如此,每一次房颤消融手术,医生都必须极度谨慎。虽然失误的发生率不高,但一旦发生,就足以断送患者的性命。

医学界长久以来都在寻求方法解决这个问题,尝试降低附带损害的风险,并提高手术的安全性。于是,PFA诞生了

电场靶向直毁异常心律细胞

PFA的原理是利用脉冲电场破坏细胞膜,使细胞内容物外泄,导致细胞死亡。这种技术称为‘电穿孔’(electroporation)。

过去电穿孔其实主要用于癌症治疗,目的是暂时打开癌细胞膜,以将化疗药物输送进细胞内,这属于可逆的电穿孔;而在心脏消融术中,所使用的则是不可逆的电穿孔,能永久破坏释放异常电讯号的目标心脏细胞。

去年5月上市大马

相比射频消融与冷冻消融所使用的热能,PFA使用的是特定频率(frequency)的电场。在这样的频率下,电场只会针对性破坏心脏细胞,而不会对其他组织细胞造成影响,因此不会造成附带损害,安全性大增。

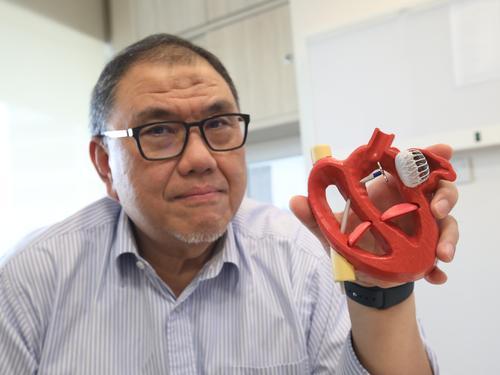

PFA于2023年12月获得美国食品及药物管理局(FDA)批准,并在次年5月于马来西亚开始应用,本院也是率先引入的医疗机构之一。至今,本院已完成约200宗PFA治疗房颤。

全麻微创 手术仅需两三小时

PFA是一项微创手术。在全身麻醉下,先为患者进行气管插管,并放入经食道心脏超声心动图(Transesophageal Echocardiogram,TEE),以确保心脏内没有血栓,手术才能安全进行。

首先,在右侧腹股沟进行穿刺,放入导管并随着血管引至心脏,接着,让导管从右心房穿过中隔进入左心房。到达左心房后,先用三维影像检查心房,找出病灶,并释放电场能量,破坏异常的心脏细胞。

结束后,再次检查心脏反应,确保病灶已被处理,取出导管,拔除气管插管,手术便完成。手术过程约2至3小时,术后患者需住院2晚。

一并植入LAA 术后无需再服药

相比传统消融术,PFA所需的时间可能稍短,但速度并非重点,关键在于导管在心脏内逗留时间越短,并发症风险就越低。

术后,即使房颤复发风险不高,但为了预防中风,65岁以上的患者通常仍需持续服用清血药,年轻患者则未必需要。

不过,医生现今经常会在进行PFA的同时,一并植入左心耳(Left Atrial Appendage,LAA)封堵器。血栓一般在左心耳的开口处形成,若植入封堵器将开口封闭,便能有效避免中风,患者术后通常无需再服清血药。

心脏内科兼心脏电生理学顾问

成功率从60%增至96%

PFA不仅能有效避免误伤周边组织所引起的并发症,更意外带来一个好处,即大幅降低房颤复发的几率。

即使消融手术成功,仍可能出现复发。20年前,复发率可高达40%,换言之,仅有60%患者能维持长期成功。现今,医学界认为长期成功率的黄金标准需达到90%。而在去年5月至今年4月进行的约120宗房颤PFA个案中,我们的数据显示其长期成功率高达96%,也就是说,绝大多数患者在治疗后不再复发。

传统消融不彻底 复发较高

消融术的原理,是透过破坏异常细胞来达到根治房颤的目的。但为何仍可能复发?关键在于消融所造成的疤痕不够持久,原本被阻断的异常电讯号便可能重新通过,导致房颤再现。

过去20年间,医学界也在研究如何提高消融术的持久性,而PFA竟一并解决了这个难题。原因在于,医生在释放能量时无须再顾虑周边器官受损,因而能更彻底完成消融,使得效果更持久。

这也解释了为何PFA能将长期成功率提升至96%。这样的成果令人鼓舞,也意味着医学正朝正确方向迈进。

PFA仅用于房颤消融

在欧洲及美国,PFA已经取代了传统的射频消融与冷冻消融,目前我们医院也已100%采用PFA于房颤消融治疗。

暂时,射频消融与冷冻消融仍被用于房颤以外的心律不整手术,如心房扑动(atrial flutter)、室上性心跳过速(Supraventricular Tachycardia,SVT)等。这是因为目前的PFA导管只被设计用于房颤消融,各家厂商也正致力于研发适用于其他心律不整的PFA导管,让PFA能拓展至更多适应症。

电次数过多增肾衰风险

然而,世上没有完美的治疗方法。PFA在2年前刚开始应用时,医学界发现若放电次数过多(超过100次),可能会带来肾衰竭的风险。这是因为过多的放电会造成红血球溶血(haemolysis),破裂后堵塞肾脏,进而引发急性肾衰竭。

一般上,阵发性房颤大约需要50次放电,持续性房颤则需约70次,偶尔个别患者可能需要达到90次。当放电次数接近70次时,医生就需要格外留意,并密切观察患者状况。

只要将放电次数限制在100次以内,确保导管与病灶良好接触,同时监测肾脏功能,就能有效避免肾衰竭的并发症。到目前为止,我们完成的近200例手术中,即使有患者接受了90次放电,也没有任何人出现肾衰竭的问题。

非先天性 年纪越大越常见

房颤是一种后天出现的心律不整,并非与生俱来。一般随年龄增长而发生,年纪越大越常见。不过,近二三十年也呈现年轻化的趋势。

已知的风险因素可分为可逆转与不可逆转。可逆转的包括甲状腺功能异常、感染(如肺炎)、饮酒过量等。只要诱发病因得到控制,房颤便会随之消退,且不再复发。

不可逆转的风险则与老化、高血压、糖尿病、心脏衰竭、冠状动脉疾病(Coronary Artery Disease,CAD)、阻塞性睡眠窒息症(Obstructive Sleep Apnoea,OSA)等有关。然而,约近一半患者即使没有明显风险因素,仍可能发生房颤。

学会认识自己的脉搏

房颤可能没有明确原因,也可能毫无症状,因此一个简单的预防方法,就是认识自己的脉搏。只需将食指和中指放在另一只手腕靠近拇指的一侧,就能摸到脉搏。平时多为自己把脉,熟悉正常脉搏的感觉,就更容易察觉异常。

现今一些智能手表可侦测心律不整;部分血压计,甚至疫情期间常用的脉搏血氧仪(pulse oximeter),也能显示心律异常。若有条件,可以考虑使用这些设备。临床上不少患者虽无症状,却透过这些设备发现异常,而前来求医。

挂诊心电生理学科

此外,医生们也需保持警觉,应在阵发性房颤恶化为持续性房颤之前,及早将患者转介至心脏电生理学医生(electrophysiologist),因为在早期接受消融治疗,成效更佳。

许多疾病都没有根治的方法,但房颤有,那就是消融术。根据全球指引,只要房颤出现症状并反复发作,就适合接受消融治疗。消融术的最大目标是恢复正常心律,达到根治,而最新的PFA,正为患者提供一种安全性更高、效果更佳的治疗选择。”

**温馨提醒:文章与广告内提及产品、服务及个案仅供参考,不能作为看诊依据,须以医生的意见为主。

评论