心脏乱放电酿房颤 导管消融“除根” 阻断异常放电防中风

医句话:

心脏像一间屋子,里头拉满电线,而房颤就像这间屋子“走电”了,异常的电流使心脏不规律且快速跳动。过去,房颤主要依靠药物治疗,但药物只能压制症状、预防中风,却无法根除病因。直到导管消融术在我国普及,才有了真正能阻止心脏异常放电的办法。

“许多患者不明白,为什么一旦患上心房颤动(Atrial Fibrillation,AFib,简称房颤),医生总会谈及中风?心脏出了问题,怎么会和大脑的中风扯上关系呢?

中风的成因包括抽烟、饮酒、肥胖、缺乏运动等,而其中一个最大的原因就是房颤。房颤会让中风的风险增加至5倍,高达30%的中风个案,都发生在房颤患者身上。

楼上心房“走电”了

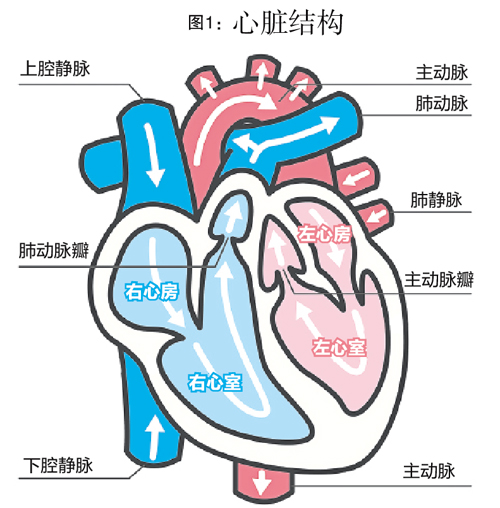

房颤是一种心跳不规律且快速的病症。心脏就好像一间屋子,楼上是左右心房,楼下是左右心室。屋子要拉电线,正常情况下,楼上右心房的窦房结(Sinoatrial node,SA node)是‘电力总开关’,先释放电讯号,传到心脏中央,再送到楼下,让整个心脏‘通电’,才能按照正常的节律泵血。

而房颤就像屋子里‘走电’了。这通常发生在左心房,靠近肺静脉的一群细胞释放出异常电讯号,让心脏不再按照正常规律泵血,而是紊乱地颤动。

64岁以上 每4位1房颤

事实上,房颤相当普遍,全球约有0.4%至1%的人口患有房颤。年纪是主要风险因子之一,年龄越高,风险就越大。在64岁以上的人群中,每4位就有1位出现房颤;到了80岁,比例甚至上升到一半。

然而,近年来房颤也有年轻化的趋势。许多人以为只有老年人才会得房颤,其实不然,现在30至50多岁的人群也可能患上,只是相对少见。

这可能和其他风险因素有关,比如抽烟、酗酒等生活习惯,以及肥胖、高血压、糖尿病、心脏病、睡眠窒息症等疾病,都会增加罹患房颤的风险。

乱律结栓 中风心衰接踵来

那回到一开始的问题:房颤和中风到底有什么关系呢?由于心脏泵血不规律,血流变得不顺畅。就像河流若不顺畅,就会容易出现沉淀物,慢慢堆积成块,随着水流飘到别处。心脏的血流也一样,若不畅通,左心房内就容易出现积血,逐渐形成血栓。这些血栓可能随血流去到大脑,阻塞血管,最终引发中风。

此外,房颤还可能导致心脏功能下降,甚至心脏衰竭。想像心脏像一个气球,若泵血节奏时快时慢,气球就会慢慢松弛,导致心脏肿大,先引发心肌病,再发展为心脏衰竭。

心悸气喘疲倦胸闷 要小心

房颤常见的症状包括心悸、气喘、异常疲倦、胸口不适,有时还会出现头晕。部分患者会明显感觉到症状,但也有者完全没有察觉。

房颤可能时有时无、断断续续发生,这称为阵发性(paroxysmal);若持续超过7天,称为持续性(persistent);若长期发生,则称为永久性(permanent)。

坐着休息 心脏也乱跳

有人会想:‘心悸不是很多人都会有吗?’其实不然。在正常情况下,人并不会明显感觉到心脏在跳动,除非运动时,比如跑步,才会感觉心跳加快。但若患有房颤,即使坐着休息,也会觉得心脏不停地扑通扑通乱跳。

一些老年人以为这些症状只是年老的表现而掉以轻心,年轻人则常把心悸、气喘误以为是心理紧张或焦虑,不以为然。其实,这些症状都可能是房颤的征兆,一旦出现,就应该及早就医,查明病因。

清血药防血栓中风

房颤患者通常需要接受抗凝治疗,也就是服用俗称的‘清血药’。许多患者存在一个误解:认为清血药既没有改善症状,就不必继续服用。但其实这样做相当危险。

清血药并非用来治疗房颤症状,而是用来预防房颤可能引发的中风─这也是房颤最大的危机。因此,医生往往会第一时间开立清血药,让‘河流’更清澈,减少‘沉淀物’,避免血栓形成,便能有效降低中风的风险。

用药控制心跳减不适

另一种医生常用的药物,是让心跳减慢的β-受体阻断剂(beta-blocker)。这类药物能控制心跳和节律,有助于缓解症状,减少患者不适。

然而,清血药的主要作用只在于避免中风,而β-受体阻断剂只能舒缓症状,两者都只能治标,不能治本,因为心脏依然在‘走电‘。过去,房颤大多依赖药物治疗,直到近年,导管消融术才在马来西亚逐渐兴起。

导管消融修复“走电”组织

导管消融术可说是目前唯一能解决根本问题的治疗。它能破坏心脏里释放异常电讯号的组织,让心跳恢复稳定。这就好比家里的电线‘走电’了,必须请电工烧灼修复,才能把电重新接好。

消融术在外国已有几十年的历史,但在我国普及得较慢,甚至有些普通医生未必清楚房颤可以透过消融术治疗。原因在于,消融术必须由心脏电生理学医生(Electrophysiologist,EP)执行,即使是心脏内科医生(cardiologist)也不能代替,但我国的EP人数并不多。因此,房颤患者必须认识到这一点,找对医生,才能接受合适的治疗。

RFA热灼病灶须全麻

最传统的消融术为射频消融术(Radiofrequency Ablation,RFA),它利用热能烧灼并破坏病灶组织,效果相当显着。

异常放电的细胞通常位于左心房的肺静脉附近(图1)。RFA的操作步骤是:首先在腹股沟右侧穿刺一个小孔,把导管放入血管并引导至心脏。导管会先经下腔静脉(图1)到达右心房,随后医生会在心脏中隔穿刺一个小小的孔,让导管从右心房穿到左心房,最后到达病灶位置。

导管连接着一部释放热能的仪器,医生会逐点、逐点地在病灶上进行烧灼。RFA须在全身麻醉下进行。

冷冻消融损伤较小

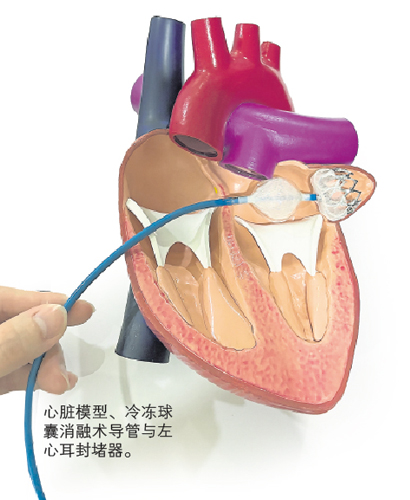

后来,冷冻球囊消融术(Cryoballoon Ablation,CBA)问世。与利用热能的RFA相比,CBA采用的是冷冻方式。

手术同样经由相同路径,将导管送至心脏左心房的病灶,但不同之处在于,CBA所连接的仪器会释放冷冻气体,而导管尖端带有一个囊袋。当气体注入囊袋后,囊袋会瞬间膨胀成极低温的球囊,接触到的心脏组织就会被冷冻坏死,从而阻断引起房颤的异常电讯号。

RFA是以烧灼方式消融,可以想像当你不小心碰到蜡烛的火时,肯定会感到又烫又疼,因此,RFA较容易伤及周边组织;CBA则是以冰冻方式消融,对周围正常细胞的损伤较小。

仅需局部镇静

也因为RFA烧灼过程相当疼痛,所以必须在全身麻醉下进行,而CBA仅需局部镇静,只要在腹股沟右侧注射镇静剂便能完成,患者在手术过程中会保持清醒。因此,若身体状况不适合接受全身麻醉的房颤患者,CBA可能是一个更合适的选择。

药物或消融 依病况选择

最近医学界迎来了一项更新的消融术─脉冲场消融术(Pulsed Field Ablation,PFA)。RFA用的是热能;CBA用的是冷冻,而PFA则是利用电场。

PFA同样需要在全身麻醉下进行。它最大的优势在于它释放的电场具有特定频率,只会针对性破坏心脏组织,因此能避免周边组织受损,降低并发症风险。相比之下,RFA与CBA属于非针对性,周边组织受损的风险较高。

总括而言,医生会根据患者的年龄、症状、心脏状况以及中风风险,而制定治疗方案。有些患者仅靠药物就能获得良好控制,而另一些则更适合接受消融治疗。

多次复发 破坏房心结植起搏器

然而,医疗从来没有百分之百的保证。消融术的成功率虽然可达80%至90%,但房颤仍有可能在日后复发。这可能是因为手术效果不理想,导致已阻断的异常电路重新连接;也可能是心脏逐渐衰弱、肿胀,心肌被拉扯,导致电流再次出现异常。

心脏内科兼心脏电生理学顾问

若患者已接受多次消融术,房颤仍然复发,在别无他法之下,可能需要考虑进行房室结消融术(AV node ablation),直接破坏房室结,阻止心房的电讯号传到心室。不过,一旦房室结被破坏,电流下传不足,就必须植入起搏器(pacemaker)来维持正常心跳。

清血药非人人适用

用于房颤的一般是较强效的清血药,常见的包括传统的华法林(warfarin),以及新一代的利伐沙班(rivaroxaban)、达比加群(dabigatran)等。

若患者有胃痛问题,或出血风险较高,如曾发生胃出血、胃溃疡、出血性中风等,就不适合服用这类清血药。事实上,除了药物治疗,还有另一种避免中风的方法,那就是接受左心耳封堵术(Left Atrial Appendage Occlusion,LAAO)。

封堵左心耳 防血栓滑入脑

左心耳是位于左心房一个向外突出的结构,血液容易在这里积聚并形成血栓。就像河流若有死角,水流不畅通,沉淀物就会容易累积。绝大多数房颤患者发生中风,都是因为血栓在这个位置形成后,随血流进入脑部所致。

LAAO的做法是将一个网状小球般的封堵器植入左心耳,阻止血栓在此形成。和消融术一样,左心耳封堵术也必须由心脏电生理学医生执行。

术后患者仍需短期服用清血药,但一般在数月后即可逐步停药,之后完全依靠封堵器来避免中风。不过需注意,LAAO和抗凝治疗一样,只能降低中风风险,若要从根本上解决心脏电讯号异常,仍需透过消融术。

半年一检揪无声房颤

普遍马来西亚人对房颤的警觉仍然比较薄弱,了解也有限。许多人以为心跳不规律不会带来危害,却没有意识到它可能引发致命的中风。

况且,许多患者没有明显症状。因此,需要鼓励民众定期筛查,最好每6个月做一次身体检查。最简单的方法是进行心电图(ECG)检查,有时也需要使用动态心电图监测仪(Holter monitor)。

智能表助测心跳

近年来,越来越多穿戴式装置,如智能手表,也能侦测到不规则心律。若经济上能负担,购买智能手表也会有帮助。

大众教育至关重要,希望透过健康讲座、社交平台、媒体以及社区筛检持续推广。人们应该知道,房颤十分常见,也可能相当严重,但若能及早发现,是可以治疗的。”

**温馨提醒:文章与广告内提及产品、服务及个案仅供参考,不能作为看诊依据,须以医生的意见为主。

评论