大马每19女性1患乳癌 警觉不足筛检率偏低

医句话:

乳癌的治疗方式多样,技术也在不断进步,但若在晚期才被发现,治愈率也会大幅下降。国民对乳癌的认识与警觉性仍然偏低,许多人在乳癌悄悄找上门时依然毫无察觉。其实,平时应多做乳房自我检查,40岁以上或高风险者更应定期筛查。男性虽然罹患乳癌的几率不高,但并非毫无风险,切勿掉以轻心。

“在马来西亚,乳癌是第一癌症杀手。粗略统计,我国每19名女性中,就有1人一生中可能罹患乳癌。而在全球,乳癌也刚刚超越了肺癌,成为排名首位的癌症,平均每10名女性就有1人会罹患乳癌。此外,每100名乳癌患者中约有1人是男性,因此男性也不应掉以轻心。

我国的患病率看似较低,其实主要的原因在于诊断率不足。多数人没有定期筛检,确诊时往往已是第三或第四期,确诊年龄也更高,可见本地人对乳癌的警觉性相对不足。

遗传因素少于10%

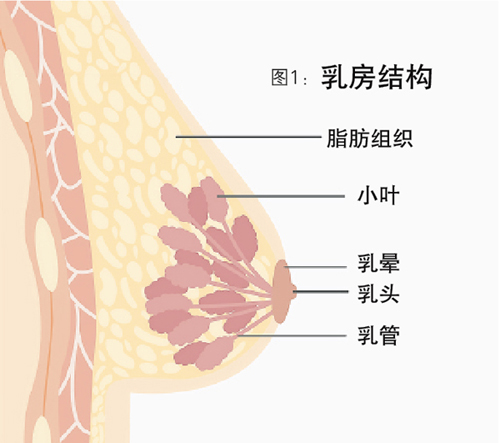

乳癌是如何发生的呢?当乳房组织中的某个细胞发生突变,失去正常控制并不断增殖,就会逐渐形成肿瘤。这通常发生在乳房的乳管内,称为乳管癌(ductal carcinoma);少数则发生在乳房的小叶(图1),称为小叶癌(lobular carcinoma)。乳癌的发病原因尚不明确,遗传基因的因素仅占5%至10%。

除了依发病位置分为乳管癌与小叶癌,乳癌也可依病理分为侵袭性(invasive)与原位(in situ)。侵袭性乳癌有机会扩散,而原位癌只局限在局部,不会扩散至其他部位,前者占大多数。

另一种分类方法是依分子特征,也就是说,细胞表面具有哪些受体。乳癌细胞表面可能会有雌激素受体(Estrogen Receptor,ER)、黄体酮受体(Progesterone Receptor,PR)或第二型人类表皮生长因子受体(Human Epidermal Growth Factor Receptor 2,HER2)。

受体被启动 癌细胞速长

受体就像细胞上的‘钥匙孔’,当对应的‘钥匙’,如雌激素、黄体酮等,与受体结合,就会刺激癌细胞加速生长。因此,若癌细胞上有特定受体,代表它们会受到特定物质的影响而生长得更快。

不同的受体组合又有不同名称,比如若ER与PR阳性、HER2阴性,称为管状A型(luminal A);三者均阳性,称为管状B型(luminal B);ER与PR阴性、HER2阳性,称为HER2阳性型;三者均阴性,则称为三阴性。

除了分类,乳癌当然还有分期,主要依TNM分期系统:T代表肿瘤(tumour),指原发肿瘤的大小及是否侵犯邻近组织;N代表淋巴结(nodes),指是否扩散至淋巴结;M代表远处转移(metastasis),指是否扩散至身体其他部位。这3项指标各有不同等级,须综合起来才能判断乳癌分期。

乳癌的主要症状包括:

第一、乳房出现肿块,且不引起疼痛。

第二、乳头有分泌物。

第三、乳头凹陷。

第四、乳头附近皮肤异常如变红。

第五、腋下或颈部出现硬块(表示癌细胞已影响淋巴)。

一般上,乳癌第一期不会有症状,症状一般在第二期出现,但许多患者在症状持续了一段时间才就医,往往已到第三或第四期。

仅10%靠检查早期揪出

研究显示,我国大多数人在症状明显时才就医,因而错过了早期治疗,仅有约10%的人是在例行检查中早期发现。

其实,即使没有出现症状,所有人都应该定期检查。检查方式有几种,其中最简单的是自我检查,建议20岁以上者开始进行。事实上,男性也应该做检查,男性因没有预料到自己也可能罹患乳癌,往往更迟发现,预后也更差。

乳房自我检查的做法是观察乳房的外观、大小、形状是否有改变;乳头是否出现凹陷、分泌物、皮肤是否有红肿。接着,举起一只手,用另一只手按压,以画小圈的方式,从外围慢慢移向乳头,检查有没有硬块或肿块,之后换手检查另一侧乳房。

40岁起定期查乳

除了自我检查,也应定期接受乳房X光摄影(mammography)及乳房超声波(ultrasound)检查。建议40岁以上的女性每年做一次。

若属于高风险族群,检查需要更早开始,也需要更频繁。高风险者包括曾有乳房疾病(即使为良性,如良性囊肿,俗称‘水瘤’)、有家族病史或携带BRCA基因突变者。一般建议,检查应在家族中患乳癌的成员的诊断年龄提前10年开始。

特别是携带BRCA基因突变者,更应提高警觉。这类乳癌通常较为恶性、发病年龄更早,处理上也更为棘手。若家族中有成员被检出携带这种基因,整个家庭都应接受基因检测,之后再定期进行检查。

X光加超声 联手更全面

一般上,乳房检查会同时进行X光摄影与超声波,因为两者能看到的东西不完全一样,可以互补不足。

X光摄影的概念如同把乳房压平,拍一张内部组织的‘黑白底片’,过程需要用2块夹板分别从上下、左右方向压平乳房。X光摄影主要用来观察钙化点(calcifications),这些钙化点可能是乳癌的线索,在影像上会显示为一个个白点。

乳房密度高 X光易失真

不过,是否能看清楚钙化点取决于乳房的密度。若乳房密度很高,例如年轻女性、怀孕或刚分娩的女性,影像上往往会呈现大片白色,导致难以看清里面的组织,这时就需要乳房超声波扫描来辅助。

乳房超声波对于观察微小钙化点的敏感度不如X光,但更容易显示肿块结构。因此,两者结合使用,才能更全面地评估乳房状况。

临床肿瘤专科顾问

5大乳癌治疗 联合出击更见效

如同大多数癌症,乳癌的治疗方式包括以下几种,多数情况下会采取联合治疗:

1.化学治疗(chemotherapy,简称‘化疗’)是透过化学药物抑制或破坏癌细胞的生长,药物可经口服或静脉注射(IV)给予。化疗的缺点是缺乏针对性,攻击癌细胞的同时,也可能‘滥杀无辜’,伤及正常细胞,导致呕吐、水肿、过敏等副作用。不过,目前多数副作用可透过止吐药等辅助药物控制。

2.放射治疗(radiation therapy,简称‘放疗’),即利用高能量射线杀死癌细胞,属于局部治疗,只会影响照射部位,副作用相对少。

3.标靶治疗(targeted therapy),透过药物专门攻击癌细胞的特定标记。所谓‘标靶’,必须先找到‘靶’,药物才能锁定并发挥作用。因此,只有带有特定标记的癌症才适合使用,例如,HER2阳性乳癌可采用针对HER2的标靶药物;荷尔蒙受体阳性乳癌可针对荷尔蒙受体;与BRCA基因相关的乳癌则可使用对应的标靶药物。

由于标靶治疗只攻击带有特定标记的癌细胞,比化疗更具针对性,不会损害邻近的正常细胞,副作用也较少,但费用相对高昂。给药方式同样包括口服或静脉注射(IV)。

4.荷尔蒙治疗(hormone therapy),同样较具针对性,适用于荷尔蒙受体阳性的乳癌,即癌细胞表面有ER或PR。这类药物能降低体内荷尔蒙水平,或阻断荷尔蒙与受体的结合,减缓或抑制癌细胞的生长。多数为口服药,也有肌肉注射(IM)制剂。

5.免疫治疗(immunotherapy),即透过药物增强免疫系统对抗癌细胞,多用于三阴性乳癌,尤其对某些带有特定生物标记的类型更为有效。

治疗3要素

选择治疗方案时,需要考量的因素相当多,主要可分为3大方面:癌症的因素、患者的因素,以及疗程的因素。

先说癌症的因素,即乳癌的分期与基因表现,是治疗决策的关键。

乳癌的分期主要影响是否适合进行切除手术、手术的时机,以及是否需要术前治疗。第一期的乳癌,若属于低风险,通常可直接进行切除手术,术后再安排后续治疗。

第二及第三期乳癌也可进行手术,但多数情况下会先进行术前治疗,特别是HER2阳性或三阴性等相对恶性的乳癌。术前治疗能先将肿瘤缩小,研究显示,采用术前治疗可改善整体预后,提升存活率并降低复发率。

现今倾向局切非全切

至于手术方面,现今多数乳癌患者会选择局部切除手术,而非全乳房切除。这类患者术后通常需要接受放疗,以进一步降低复发风险。

若乳癌已进展至第四期,切除手术的收益不大,因此通常会直接给予治疗。

那么,基因表现如何影响治疗选择?如前所述,只有带有特定标记的乳癌,如HER2阳性或荷尔蒙受体阳性乳癌,才适合采用标靶治疗;荷尔蒙受体阳性乳癌也可能适合荷尔蒙治疗;三阴性乳癌因缺乏特定标记,部分类型可能适合免疫治疗。至于化疗与放疗,则不依赖特定受体,大多数乳癌的类型都能使用。

患者状况影响治疗

第二个要考量的是患者本身的因素,比如年纪、身体功能是否良好、是否有共病,以及是否曾接受手术治疗等。

举例来说,若患者心脏或呼吸系统有问题,可能不适合接受全身麻醉,因而无法进行乳房切除手术;有多种共病的长者,若接受化疗,可能会出现更多副作用,疗程也可能影响糖尿病或高血压等共病的控制。再者,年长女性患者可能不介意全乳房切除,但年轻女性患者往往更倾向于局部切除。

疗程没走完 复发风险高

第三个是疗程的因素,包括疗程的便利性,如是否需要频繁回诊、是否有口服药选择,或必须接受静脉注射,医生会考量患者的偏好与配合度来决定。

乳癌有机会复发,但未必有单一明确的原因。三阴性或HER2阳性乳癌侵袭性较高,复发风险也相对更高。年轻患者的复发率通常也较高。此外,若疗程不完整或强度不足,也会增加复发风险。

从90%掉至30% 治愈率看分期

尽管乳癌的治疗方法多样,技术也日益进步,但治疗的成效始终与分期息息相关。数据显示,第一期乳癌的治愈率可超过90%;第二期约70%;第三期仅剩50%;到第四期更是低于30%。由此可见,早期发现乳癌至关重要。

在我国,大众对乳癌的认识仍然十分不足,许多人抱着‘再观察一阵’的侥幸心态,拖到病情严重才就医。其实,平时就应养成自我检查的习惯,40岁以上或高风险人士更应主动定期接受乳癌筛查。若出现症状,如摸到硬块,更应立即就医。

早检查、早诊断、早治疗,才是明智之举。别忘了,男性同样可能罹患乳癌,因此不论男女,都不应忽视乳癌的威胁。”

**温馨提醒:文章与广告内提及产品、服务及个案仅供参考,不能作为看诊依据,须以医生的意见为主。

评论